- 06

- 実習体験インタビューPractical Training Experience Interview

JAEA・幌延深地層研究

センター他における実習- 2023年8月21日~25日

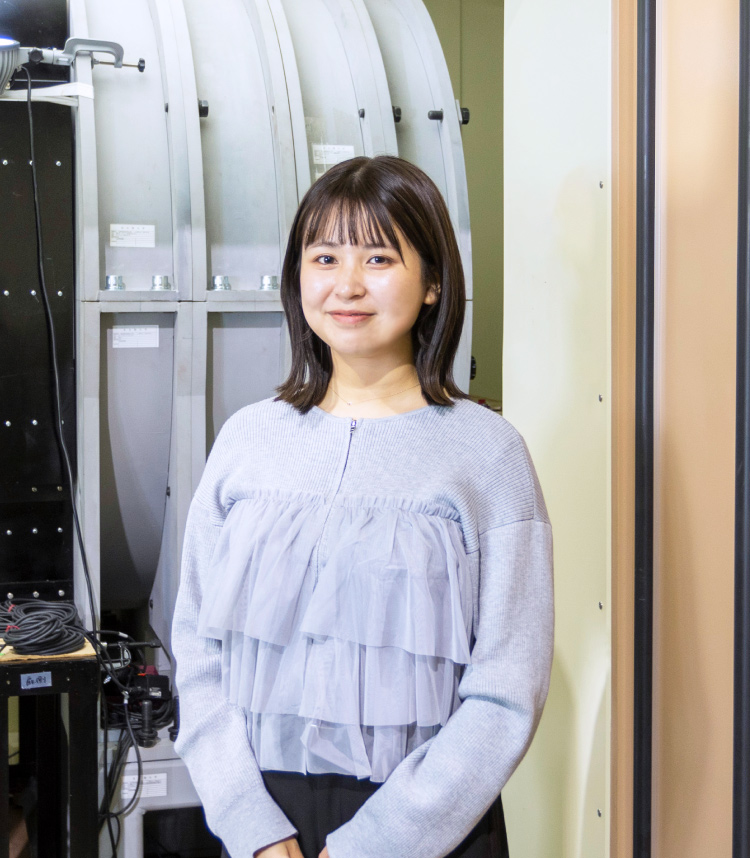

JAEA・北海道大学 - 新美 秋桜さん

- 名古屋大学 大学院工学研究科

総合エネルギー工学専攻

博士前期課程2年

高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究開発への理解を深める実習として、日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センターにおいて下調査坑道などの施設見学や、深地層における地下水の化学的分析を行うとともに、職員との意見交換、学生同士のグループディスカッションなどを行いました。

仕事を通じて社会に貢献する

両親の姿に影響を受けて。

私の父は放射線技師をしています。高校の文理選択においては、少なからず両親のキャリア面での影響があったように思います。「理系科目が得意、好き」というよりは、大学で専門知識を学び医療職に就いていた両親の背中を見て育ったこともあり、理系に進んで放射線技師になろうと考えていました。その後、大学に進むにあたって医療職ではなく工学部を選んだのは、高校で理系科目を学ぶうちに工学に興味を持ったからです。

大学は機械・システム工学科に進学しました。コース選択では、父の影響を受け、放射線に関することを学びたいと思い原子力安全工学コースを選びました。2011年3月、東京電力福島第一原子力発電所での事故後、ベクレル(Bq)、シーベルト(Sv)などの単位を毎日のように耳にしました。受け手の不安を煽るような報道もありましたが、父からはそのデータが持つ意味、つまりヒトや生態系にどんなリスクがあるのか/ないのかを教えてもらいました。原子力については、わからないがゆえの懸念がついてまわりますが、基本的な概念や仕組みを理解することが何よりも大切だと、震災を通じて学びました。正しい(=現在の科学的知見に基づいて妥当な)知識を養い、放射線や原子力を社会課題解決につなげていけたら…というのが私の学問的出発点です。

地層処分の研究・開発、

その最前線を見聞したANEC実習。

社会人になってからの自己研鑽やリスキリングは、時間の確保が難しいなどの意見を聞きます。私は「徹底して学び、考察や探究ができるのは大学・大学院時代」と考えており、学外で開催される実習にも積極的に参加してきました。ANECの実習は、専門外の学生の参加も想定しているようで、基礎的なことをしっかり確認しながら学べるようにプログラムされています。

2024年8月のANEC実習で訪れた幌延深地層研究センター(北海道天塩郡幌延町)は、高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発を行っています。地下500メートル程度までの深地層まで調査坑道を掘削し、そこでの試験研究などを通じて地層処分の技術的な信頼性を検討しています。ANECの実習では地下坑道の中に入り、実験機器を操作させてもらい、地下水採取などを行いました。高レベル放射性廃棄物の地層処分は国の基本方針であり、非常に重要な取り組みですが、その研究の最前線である現場を見聞できたことは得難い体験でした。

実習には、韓国、台湾から日本に留学している女子学生も参加していましたが、日本語でのレクチャーは細かな点の把握が難しかったらしく、宿舎に帰ってから英語でフォローアップしたりもしました。こうした異文化交流も楽しく心に残るものでしたが、他大学の学生さんと話をする中で、共通の知人がいることがわかるなど、原子力分野のアットホームなコミュニティのつながりを再確認しました。

ひとと社会の未来を照らす、

原子力・放射線技術の豊かな可能性。

学部4年生の卒業研究では、低線量の放射線が生体細胞に与える影響(放射線生物応答)について、実験で得られたデータを反映させた数理モデルを構築し、さらにモデルの再現性を確認するための実験を行うなどの研究に取り組みました。

修士課程では、BNCT(ホウ素中性子捕捉療法)をテーマに掲げました。BNCTは中性子とホウ素の核反応を利用して、選択的にがん細胞を破壊するという放射線療法です。正常細胞へのダメージが少なく、がん細胞をピンポイントで破壊できるという特徴があり、次世代のがん治療法として期待されています。私は、伴侶動物(イヌ)の難治性がんである悪性黒色腫へのBNCT効果を検討する研究を行い、有効性を確認するとともに、DNA損傷といった課題も見出しました。(※照射実験は、イヌ由来の悪性黒色腫の細胞株を用いました)。

修了後は、重工業メーカーで大規模プラントの設計などに携わる予定です。日本最大といわれる技術開発メーカーで働く機会を得たので、いろいろな部門での経験を積みたいと思っています。

原子力・放射線分野は、エネルギー政策や社会受容性などのイメージが先行しますが、放射線技術については医療、非破壊検査、材料開発、食品照射(発芽抑制、殺菌・除菌)などの幅広い応用性があります。また、国内における次世代炉(革新原子炉、小型モジュール炉など)の開発推進、核融合炉の国際協力開発といった技術的貢献も期待されています。現存する原子力プラントに関しては安全性の向上、高経年化対策、廃炉技術の確立、国際展開など、使命と責務を帯びた喫緊の課題があります。原子力・放射線分野は、豊かな可能性を持つフィールドであることを一人でも多くの方にお伝えしたいと思っています。

![未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム[ANEC]](https://anec-in.com/cms/wp-content/themes/anec/img/common/anec.svg)